引言:在数字化沟通日益成为主流的今天,我们与各类企业的互动,越来越多地发生在小小的对话框中。无论是咨询订单状态,还是投诉服务问题,文字客服以其便捷性,已成为连接消费者与品牌的重要桥梁。然而,这种沟通方式也会带来困惑:屏幕对面与我们交流的,究竟是一个有思想、有情感的真人,还是一个遵循预设脚本的算法机器人?

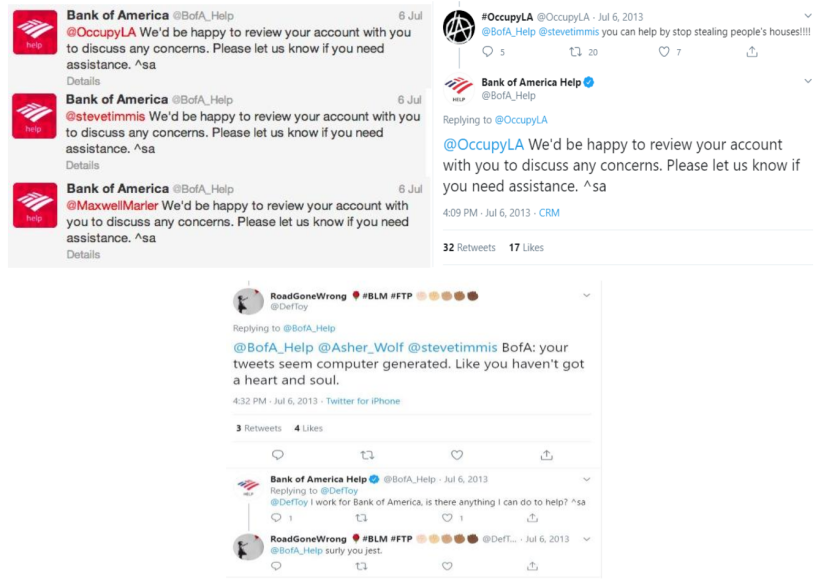

这种不确定性并非杞人忧天。2013年,美国银行的官方推特客服就上演了这样一幕:无论用户在讨论什么,该账号都只会反复发送同一条回复:“我们很乐意协助您审核账户,并讨论相关问题。如有需要,请随时告知。”这种千篇一律、机器人般的应对方式,很快便遭到用户的广泛质疑与嘲讽(如下图所示)。这一事件体现出文本沟通中“社会临场感”(Social Presence)的缺失,即用户无法感受到正在与一个“真实的人”进行互动。

(来源:MIS Quarterly Vol. 47 No. 3 p.985)

那么,这种“人情味”的缺失是否会影响服务互动的结果?增强用户的“社会临场感”,能否切实地改善沟通效果?其背后的作用机制又是什么呢?本期,我们将一同解读文章《THE POWER OF IDENTITY CUES IN TEXT-BASED CUSTOMER SERVICE: EVIDENCE FROM TWITTER》,探究客服身份标识(Identity Cues)在文本服务中的潜在力量。

研究内容与研究方法

面对“人情味”这样一个看似主观的概念,如何进行客观、严谨的衡量与研究,是学者们面临的首要挑战。为此,本研究的作者们结合了真实世界观察与受控实验,以探究客服身份标识对服务互动的影响。

研究的核心理论根植于社会临场感理论(Social Presence Theory),该理论认为,沟通媒介传递社会性线索的能力,会影响沟通者对彼此“真实存在”的感知。在文本客服场景下,客服人员的签名(signature),比如一个真实的名字,就是一种重要的身份标识,它能有效提升用户感知的“人情味”或“人性化”(Humanization)水平。

为验证这一构想,研究者主要采取了两种方法:

1、基于真实世界的准实验研究:2018年3月16日,美国西南航空公司突然调整其推特客服策略,要求所有客服人员在回复时,将以往使用的两个字母代码(如SW)替换为客服的真实名字(如Mike)。这一突然转变为研究提供了一个干净的观测窗口。研究团队收集并分析了该政策实施前后的大量客服对话数据,重点考察了三个核心结果变量:顾客的参与意愿(收到回复后是否继续对话)、问题解决率(对话最终是否达成解决方案)以及顾客的言语攻击性。

2、基于在线平台的随机对照实验:为了更深入地探究身份标识影响沟通效果的内在机制,研究者在Amazon Mechanical Turk (AMT) 平台上进行了一项随机实验。在正式实验前对参与者进行了测试,以评估他们对客服人员身份的先验信念。正式实验时他们向参与者展示模拟的客服对话,并通过随机分配的方式,让一部分参与者看到带真实名字的客服回复,另一部分则看到带两字母代码的回复。通过这种方式,研究者得以精确测量身份标识对用户“感知信任度(Trust)”和“感知共情度(Empathy)”的影响,并验证这两个心理因素是否是连接“客服署名”与“良好沟通结果”之间的桥梁。

研究结果

该研究得出了一系列具有重要价值的发现:

1、身份标识显著改善了服务结果。分析西南航空的数据后发现,当客服开始使用真实名字签名后,顾客在收到初步回复后继续进行有效沟通的意愿显著增强。同时,在顾客愿意继续沟通的情况下,服务请求最终得到解决的概率也显著提高了。这表明,一个简单的名字,能够有效促进对话的深度和效率,从而带来更好的服务产出。

2、身份标识并未引发额外的负面情绪。对于管理者可能担心的“署名会使客服成为攻击目标”的问题,研究发现,该政策并未导致顾客整体言语攻击性的增加或减少。进一步的机制分析显示,增强的“人情味”对于情绪驱动型顾客的攻击性有缓和作用,而对于目标驱动型顾客则可能有微弱的反向作用,两种效应相互抵消,使得总体效果不显著。这至少说明,署名带来的好处,并非以牺牲员工情感健康为代价。

3、作用机制源于信任与共情的提升,且对“怀疑论者”效果更好。随机实验的结果揭示了“签名”生效的深层原因。首先,客服署名能够显著提升顾客对其的信任感和共情感知。顾客更倾向于相信一个有名有姓的客服,并认为对方更能理解自己的处境。其次,这种积极效应在那些对客服身份持不确定或怀疑态度的顾客身上表现得最为强烈。对于那些本就相信自己在与真人沟通的顾客而言,签名的影响则相对有限。这说明,身份标识的核心作用在于“打消疑虑”,将潜在的“人机对话”疑虑,转变为确定的“人际沟通”场景。

研究启示

这项研究的结论,为身处数字化时代的管理者和平台运营商提供了极具价值的实践指导:

1、首先,研究揭示了一个几乎零成本且易于实施的管理策略。企业在部署文字客服系统时(无论是社交媒体、在线聊天还是App内消息),应考虑要求或鼓励客服人员使用能够标识个人身份的签名(如名字或工号昵称)。这一微小的改变,便可能带来顾客参与度和问题解决率的双重提升。

2、其次,研究结果强调了在客户服务中保留“人性化触点”的重要性。在企业纷纷追求AI自动化以降低成本的浪潮中,这项研究是一个有力的提醒:完全去人化的服务流程可能会损害顾客的信任与合作意愿。构建人机协作的服务模式,让AI处理标准化流程,而由人类在关键交互点传递信任与共情,或许是更优的解决方案。

3、最后,该研究也为未来的技术应用提供了思路。既然一个简单的文本签名都能产生积极效果,那么,其他形式更丰富的身份标识,例如客服人员的卡通头像或真实照片是否可能带来更强的效果?这些都为企业在设计未来客服交互界面时,提供了富有启发性的探索方向。

参考文献:Yang Gao, Huaxia Rui and Shujing Sun. 2023. “The Power of Identity Cues in Text-Based Customer Service: Evidence From Twitter.” MIS Quarterly, (47:3), pp. 983-1014.

文献链接:https://misq.umn.edu/the-power-of-identity-cues-in-text-based-customer-service-evidence-from-twitter.html

DOI: 10.25300/MISQ/2022/17366

作者介绍:

Yang Gao

Position:Assistant Professor of Business Administration, Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign

Area: Social Media, Artificial Intelligence, Misinformation, Customer Service

Site: https://giesbusiness.illinois.edu/profile/yang-gao

Email: ygao1@illinois.edu

Huaxia Rui

Position: Professor and Xerox Chair of Computer and Information Systems, Simon Business School, University of Rochester

Area: social media, health IT, and optimal contract design

Site: https://simon.rochester.edu/faculty/huaxia-rui#tabs-tab-1-name

Email: huaxia.rui@simon.rochester.edu

Shujing Sun

Position:Assistant Professor, Information Systems, Jindal School of Management, University of Texas at Dallas

Area: Healthcare IT, Social Media Analytics

Site: https://jindal.utdallas.edu/faculty/shujing-sun

Email: shujing.sun@utdallas.edu